wie Europa an einem Tag gerettet wurde

Ein Kalenderblatt von Marcel Frenck

Es war ein Spätsommertag, als die Glocken Wiens kaum noch Hoffnung läuteten. Seit Juli hatte Großwesir Kara Mustafa mit über 100.000 Mann die Stadt im Würgegriff. Zuvor war er bereits durch Ungarn und Südosteuropa gezogen, Dörfer niedergebrannt, Felder geplündert und Menschen vertrieben. Nun sollte Wien, das Tor nach Mitteleuropa, fallen.

Die Lage innerhalb der Mauern war dramatisch: Lebensmittel waren fast aufgebraucht, Krankheiten grassierten, und die Einwohner gruben verzweifelt neue Befestigungen. Ernst Rüdiger von Starhemberg, der Kommandant, ließ sich trotz Hunger und täglichen Verlusten nicht beugen. Viele glaubten jedoch, dass die Tage der Stadt gezählt seien.

ohne Frankreich gegen die osmanische Übermacht

Währenddessen schmiedete Papst Innozenz XI. ein Bündnis: Bayern, Sachsen, kaiserliche Truppen und vor allem die Polen unter König Jan Sobieski machten sich auf den Weg. Frankreich hingegen zögerte – Ludwig XIV. war mehr am eigenen Einfluss am Rhein interessiert, als an der Rettung Wiens. So wurde die Verteidigung zu einem europäischen Kraftakt ohne französische Hilfe.

Am Morgen des 12. September standen die Verbündeten auf dem Kahlenberg, über der von Rauch und Schrecken gezeichneten Stadt. Zunächst griffen die kaiserlichen und bayerischen Regimenter an, banden die Osmanen. Dann kam der Moment, auf den alle warteten: Jan Sobieski führte sein polnisches Kontingent von rund 20.000 Reitern, darunter etwa 3.000 bis 3.500 geflügelte Husaren, zum größten Kavallerieangriff Europas. Hunderte Lanzen senkten sich, die schimmernden Flügel donnerten den Hang hinab. Die osmanischen Linien brachen, Panik breitete sich aus – die Belagerung zerfiel in wenigen Stunden.

Wien war gerettet. Später schrieb Sobieski an den Papst: „Veni, vidi, Deus vicit“ – Ich kam, ich sah, Gott siegte. Zeitzeugen bemerkten: „Hätte Wien gefallen, Europa hätte gebrannt.“

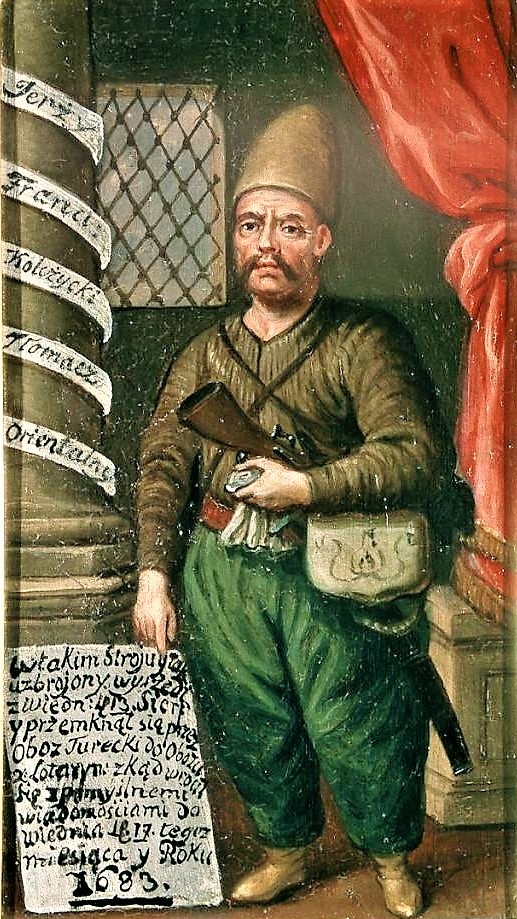

Und dann die Anekdote, die bis heute nachwirkt: Unter den zurückgelassenen Vorräten der Osmanen fanden sich Säcke voller dunkler Bohnen. Ein polnischer Offizier, Jerzy Franciszek Kulczycki, erkannte ihr Potenzial. Bald eröffnete er das erste Wiener Kaffeehaus. Was als Kriegsbeute begann, wurde zum Inbegriff einer neuen Kultur – dem Wiener Kaffeehaus.

So steht der 12. September 1683 nicht nur für ein militärisches Wunder, sondern auch für eine Zeitenwende: Der Vormarsch der Osmanen war gestoppt, die Habsburger stiegen zur europäischen Großmacht auf. Und Wien gewann nicht nur seine Freiheit zurück, sondern auch ein neues Getränk, das zum Symbol für Geselligkeit, Diskussion und Kultur werden sollte.

Schreibe einen Kommentar